Thème : Ingénieur civils

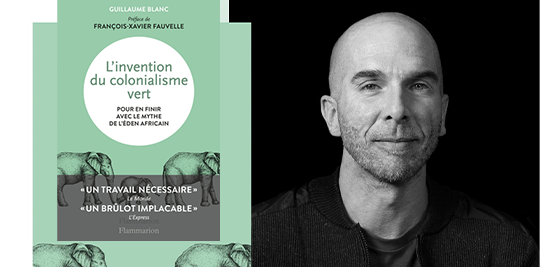

[Le 14 février 2023] L’invention du colonialisme vert

Guillaume Blanc est l'invité du séminaire organisé collectivement par les doctorants du CSI Mines Paris – PSL. Il participera à une discussion autour de son livre L’invention du colonialisme vert – Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain.

L’histoire débute à la fin du XIXe siècle. Persuadés d’avoir retrouvé en Afrique la nature disparue en Europe, les colons créent les premiers parcs naturels du continent, du Congo jusqu’en Afrique du Sud. Puis, au lendemain des années 1960, les anciens administrateurs coloniaux se reconvertissent en experts internationaux. Il faudrait sauver l’Éden ! Mais cette Afrique n’existe pas. (…)

Lieu : Mines Paris – PSL, 60, boulevard Saint-Michel – Paris (11h – 13h) et en visioconférence.

Contact : Jean Goizauskas ou Clément Foutrel

En savoir plus

En savoir plus

[Le 26 janvier 2023] Rencontre avec Daniel Fischer

Le musée de minéralogie de l'École des Mines et les Presses des Mines vous invitent à une rencontre avec le professeur et historien, Daniel Fischer, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage, Philippe Frédéric de Dietrich, un entrepreneur des savoirs au XVIIIᵉ siècle.

- Lire un extrait du livre sur le site des Presses

Lieu : Mines Paris – PSL – 60, boulevard Saint-Michel (17h30)

Inscription obligatoire

> Rappellons que les liens entre Philippe Frédéric de Dietrich et l'Ecole des mines ont été redécouverts à l'occasion du travail de thèse de Daniel Fischer. Ils ont fait l'objet d'importantes recherches au sein du Musée, facilitées notamment par les ressources de la Bibliothèque patrimoniale numérique.

En attendant la rencontre avec Daniel Fischer, on peut (re)voir avec intérêt la conférence du conservateur du musée, Didier Nectoux Collection De DIETRICH – Cailloux de l'Histoire.

[Le 19 janvier 2023] Hydrogène-Énergie

3e séance du séminaire, ouvert à tous, proposé par The Transition Institute 1.5

Cette séance sera animée par Christian Beauger, enseignant-chercheur au Centre PERSEE Mines Paris – PSL et coordinateur de H2MINES.

- Rendez-vous en ligne de 13h30 à 15h30

En savoir plus

En savoir plus

Réveil écologique des grandes écoles

Si l’appel à « bifurquer » lancé par des anciens d’AgroParisTech a marqué les esprits, il s’inscrit dans une lignée de discours de jeunes diplômés appelant au décentrement des sciences. Lire l'analyse de Morgan Meyer, Directeur de recherche CNRS, sociologue à Mines Paris - PSL.

Polytechnique : Voies/voix d’X face à l’urgence écologique et sociale. Capture d'écran/Youtube

Pointant des formations « biaisées », lançant des appels à « déserter », exprimant des sentiments d’« éco-anxiété » et des critiques du « greenwashing », différentes prises de parole lors de cérémonies de remise de diplômes dans les grandes écoles ont marqué les esprits en 2022. Le discours des huit « déserteurs » d’AgroParisTech avait ouvert le bal le 30 avril 2022.

Plusieurs allocutions ont suivi, dont celles d’Anne-Fleur Goll et de Camille Fournier à HEC en juin 2022, d’un collectif à l’ENSAT et de plusieurs promotions de Polytechnique le même mois, ou encore d’un collectif à Mines Paris et d’Albane Crespel à l’ESSEC.

Derrière des formats similaires, ces discours se situent-ils vraiment tous dans la même lignée ou font-ils émerger des positionnements différents ? Les replacer dans une chronologie permet d’en faire ressortir les logiques et de cerner ce qui a fait école et ce qui divise.

Des plaidoyers personnalisés

Les discours sont tous très personnels et font apparaître explicitement les émotions et états d’esprit des orateurs, que ceux-ci soient positifs (enthousiasme, passion, fierté, détermination) ou négatifs (peur, éco-anxiété, malaise, tristesse). Plusieurs mots reviennent souvent, comme les « doutes » et l’« anxiété » des étudiants, tout comme leurs « engagements » et « responsabilités ».

Les discours pointent tous une entité macroscopique – le « système », le « monde » – et estiment qu’il faut la « changer » et la « transformer ». Les problèmes identifiés sont globalement les mêmes : changement climatique, perte de la biodiversité, inégalités sociales, pollution. Pris dans leur ensemble, ces discours affichent le même style : ce sont des plaidoyers personnalisés, émotionnels, critiques et réflexifs sur l’état du monde qui proposent certaines pistes pour le transformer.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Il faut saisir ces discours dans leur historicité, car deux d’entre eux ont fait date et contribué à impulser une dynamique. Tout d’abord, il y a celui de Clément Choisne à Centrale Nantes, en novembre 2018, qui critique l’obsolescence programmée et la surconsommation, tout en appelant à plus de sobriété et d’éthique. Ce discours a inspiré de nombreux élèves en instituant un nouveau genre de prise de parole.

Ensuite, les déserteurs d’AgroParisTech ont largement contribué à populariser ce type de prise de parole, tout en instaurant une certaine grammaire : les mots « déserter » et « bifurquer » sont dorénavant des points de passage quasiment obligés de ce type de prise de parole.

Des propositions différentes

On peut différencier trois degrés de critique. Il y a des discours qui font des critiques fortes (ceux prononcés à Centrale Nantes, AgroParisTech, l’ENSAT, Polytechnique et à l’ESSEC). L’accusation y est radicale et sans réserve : l’industrie, le capitalisme, l’école et la formation des élèves sont directement et conjointement critiqués. Les déserteurs d’AgroParisTech, par exemple, critiquent à la fois leur formation, l’agro-industrie, le capitalisme, les start-up et des termes comme transition, en parlant de « ravage » et de « jobs destructeurs ».

D’autres discours sont plus nuancés dans la critique, comme ceux prononcés à HEC, dans lesquels le « système » est pointé du doigt, alors que l’industrie et la formation ne sont que peu critiquées. Enfin, le discours de Mines Paris est relativement positif. Malgré certaines remarques critiques (« le solutionnisme technique ne suffira pas »), il est largement axé sur l’engagement.

Discours d’Anne-Fleur Goll (HEC Graduation, 2022).

Les solutions proposées sont, elles aussi, différentes. D’un côté, il y a des discours qui estiment qu’il faut sortir du système : qu’il faut s’en « écarter » (Centrale Nantes), « bifurquer » (AgroParisTech, ENSAT), « boycotter » (ENSAT), « miner les lobbys et entreprises, stopper l’agro-industrie » (ESSEC). De l’autre, il y a ceux (à HEC et aux Mines) qui se placent dans une optique moins disruptive, et appellent plutôt à changer le système de l’« intérieur », tout en utilisant un vocabulaire axé sur la responsabilité.

Quelque part entre ces deux positions, les discours prononcés à Polytechnique estiment que « toutes et tous » peuvent contribuer aux évolutions, « en changeant le système de l’intérieur ou en désertant » et ne souhaitent « pas prôner un chemin plutôt qu’un autre ».

Le positionnement par rapport à la formation diffère aussi. Ainsi, les élèves de Mines Paris remercient leur école pour avoir pu « bénéficier d’une formation de grande qualité », alors que les déserteurs d’AgroParisTech dénoncent « une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours ». Le discours à l’ENSAT, plus modéré, fait un plaidoyer pour plus d’interdisciplinarité et pour l’intégration de savoirs pratiques.

Un terme central : bifurquer

Parmi les mots fréquemment utilisés, il y en a un qui sort du lot : « bifurquer ». Il est, tout d’abord, utilisé dans le discours à AgroParisTech, dans lequel bifurquer est un choix professionnel et personnel : « à vous de trouver vos manières de bifurquer » conclut le discours.

Dans le discours de Camille Fournier (HEC), le terme est utilisé pour s’adresser à un public plus large : pas seulement les jeunes diplômés, mais aussi les personnes qui travaillent dans des entreprises. Le terme a ici une connotation plus positive, et moins radicale, en étant juxtaposé au mot ensemble : « Let’s branch-out together ! » Ce faisant, Fournier a déradicalisé et désingularisé le terme.

Dans le discours à l’ESSEC, bifurquer est utilisé dans un sens très similaire à celui des déserteurs. Cependant, l’accent est mis sur l’indignation, avec une référence à Stéphane Hessel, auteur de Indignez-Vous !.

C’est dans le discours à l’ENSAT que le terme bifurquer est le plus amplement discuté. Une triple définition est donnée : faire différemment (prendre une autre voie, changer de monde, quitter des projets), critiquer (questionner, interroger) et créer du lien. Le discours de l’ENSAT pluralise donc la signification du mot bifurquer, en le faisant désigner à la fois le fait de changer, de critiquer et de créer du commun.

Si le terme « déserter » est utilisé de façon plus constante et singulière à travers les discours, le terme « bifurquer » a une biographie plus complexe. Il a été publicisé et politisé par les déserteurs d’AgroParisTech, puis maintes fois référencé, redéfini, réinterprété et critiqué.

Entre désertion et engagement

Dans beaucoup de médias, les discussions se sont focalisées sur la portée critique et la radicalité des discours. Toutefois, ces derniers ne peuvent se résumer à la critique. Les étudiants font preuve d’une double stratégie d’attachement et de détachement : ils pointent du doigt les problèmes écologiques et prennent leurs distances avec le « système » actuel, tout en affirmant ce à quoi ils tiennent : leurs choix professionnels, leurs valeurs, leurs façons de voir le monde.

À côté des critiques du monde existant, il faut donc aussi retenir tous ces éléments positifs, engagés, ouverts, qui décrivent un monde à faire advenir. C’est ce double jeu entre désertion et engagement, entre critique et espoir, entre le niveau personnel et le niveau institutionnel qui explique, en partie, la force rhétorique des énonciations.

Malgré le fait qu’on observe une certaine remise en question des sciences, on ne décèle pas de posture formellement anti-scientifique dans les discours. Les discours, même les plus critiques, proposent plutôt un décentrement des sciences. La formule « la technologie à elle seule ne nous sauvera pas » est illustrative : il ne s’agit pas de faire sans la science, mais de ne pas la laisser œuvrer « seule ».

Cérémonie de remise de diplômes 2022 aux Mines de Paris.

On peut parler ici d’écologisation de la science, dans deux sens du terme. Premièrement, les discours appellent à ce que les problématiques de l’écologie et du changement climatique soient amenées à occuper une place plus centrale dans les cursus. Deuxièmement, l’écologie – dans le sens de Star et de Griesemer – des sciences est importante : il faut considérer les problèmes de façon anti-réductionniste, en replaçant les sciences dans leur écosystème plus large et en mettant le projecteur sur les relations entre les sciences, la société et le politique. L’écologisation des sciences est à la fois une question de contenu pédagogique et une question de posture épistémique.

Le détournement du slogan de Polytechnique « Pour la patrie, les sciences et la gloire » en « Pour l’humanité, le vivant et l’avenir » exemplifie ce changement de posture. La science et la nation ne sont plus centrales, mais cèdent la place à la préoccupation pour le – et le care du – monde vivant.

Peut-on peut parler de « réveil écologique » des ingénieurs et des étudiants ? Les discours analysés ici doivent en effet être replacés dans un contexte plus large, avec le lancement d’associations comme Ingénieur·e·s Engagé·e·s (en 2017) et Les Désert’heureuses (en 2022), la publication de tribunes collectives, des manifestes, ou livres grand public sur le sujet.

On comprend alors mieux les controverses et débats suscités par les discours, car ils touchent à la substance même de ce qu’est un ingénieur. D’un côté, une vision de l’ingénieur comme une figure moderniste, qui contrôle, qui conçoit des solutions et qui évacue toute forme de sentiment. Rappelons l’analyse d’André Grelon des ingénieurs comme « unis par une même foi en l’objectivité technicienne et dans l’amour du bel ouvrage et du progrès scientifique ». De l’autre, une vision de l’ingénieur comme une figure écologiste, qui est à l’écoute et qui peut douter, qui prend soin et qui explicite ses sentiments et ses attachements.

Morgan Meyer, Directeur de recherche CNRS, sociologue, Mines Paris

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

[Le 20 janvier 2023] Fresque du climat

Deux ateliers sont proposés par l'ISIGE Mines Paris – PSL et la Délégation de Fontainebleau :

- une fresque du climat (débutant)

- et une fresque des 10 limites planétaires (expert)

Ces ateliers seront animés par deux intervenants du Campus de la Transition, ce qui permettra de faire découvrir cet espace d'expérimentations installé en Seine-et-Marne.

Lieu : Bibliothèque de Mines Paris – PSL Fontainebleau (à partir de 13h30)

Inscription auprès de Xavier Caillard ou de Sandrine Motte

> En savoir + sur la fresque du climat

En l’honneur de Cécile DeWitt-Morette

Le centenaire de sa naissance est inscrit au registre des commémorations nationales de 2022. Mines Paris - PSL est fière d'honorer sur ses murs la mémoire de la célèbre physicienne, fondatrice de l'École des Houches, Cécile DeWitt-Morette.

Ses liens avec l'École du boulevard Saint-Michel ont récemment été redécouverts. Ludovic Bouvier, archiviste, déroule pour nous cette étonnante histoire.

Claude Ribbe (Mairie du 6e arrondissement), Armand Hatchuel (Mines Paris), Sarah et Christiane DeWitt, Catherine Lagneau (Mines Paris), Chipten Valibhay (Mines Paris), Bérangère Dubrulle (École des Houches) et Carole Grosz (Mines Paris) devant la plaque commémorant la naissance de Cécile De Witt-Morette.

Depuis le 1er décembre dernier, vous l’avez peut-être remarqué, notre façade sur le boulevard Saint-Michel n’est plus tout à fait la même. Il s’y est fait un ajout tel qu’il n’en avait pas été réalisé depuis 1945.

Une scientifique remarquable

Aujourd’hui, ce ne sont pas les souvenirs de morts violentes qui sont commémorés, mais celui d’une naissance. Le 21 décembre 1922, dans les murs même de l’École est en effet née Cécile DeWitt-Morette (1922-2017), physicienne française, épouse du physicien Bryce DeWitt, installée aux État-Unis, particulièrement reconnue en France pour avoir fondé, en 1951, l’École de physique des Houches en Haute-Savoie. Une école dont ont bénéficié de nombreux physiciens des plus renommés qui furent récompensés des distinctions les plus prestigieuses. Parmi eux figurent des élèves de l’École des mines de Paris : notamment, Georges Charpack (prix Nobel de physique), Marcel Froissart (prix Paul Langevin) et Roger Balian, qui succéda en 1972 à Cécile D-M à la direction de cet établissement.

Une véritable affaire de famille

Une telle naissance au sein de l’École est rare et a de quoi surprendre. On pense à un événement fortuit, un accident, mais c’est en fait une véritable affaire de famille.

Tout d’abord parce que Cécile D-M est fille d’André Pierre-Ernest Morette, ingénieur du Corps des mines (P. 1900) et professeur de métallurgie générale et de sidérurgie de l’École, entre 1918 et 1920. Dans leur revue théâtrale de l’époque, les élèves chantaient alors : « Pour manger à la vinaigrette, J’ai mis les feuilles du cours Morette ». Son grand-père paternel, André Émile Morette lui-même polytechnicien, a suivi pour sa part en auditeur libre, les cours de docimasie (analyse chimique des minerais) de l’École des mines en 1856 avant de devenir ingénieur dans les chemins de fer.

Ensuite parce que Cécile est fille de Marie Morette née Ravaudet dont le père, Paul Ravaudet, secrétaire général de l’École entre 1919 et 1924 fut bénéficiaire par ses fonctions d’un appartement partagé aujourd’hui entre les bureaux de la Communication et ceux des Presses des Mines. Le directeur Gabriel Chesneau avait particulièrement défendu son recrutement comme celui d’un homme doté « d’une autorité indiscutable et incontestée, en dehors mêmes de ses capacités administratives ». Marie Morette, installée avec son mari en Normandie, décida en cette fin d’année 1922, de venir accoucher auprès de ses parents, d’où cette naissance sous notre toit. Avec Cécile D-M, ce ne sont pas moins de trois générations de cette famille qui ont développé, tant du côté paternel que maternel, un lien fort avec notre école.

Cécile DeWitt-Morette conserva d’ailleurs une certaine fierté pour ce lieu de naissance original. Sa fille Christiane DeWitt-Morette raconte que, lors de ses séjours en France en famille, sa mère depuis le jardin du Luxembourg, aimait à désigner l’École des mines comme le lieu de sa naissance. Christiane alors enfant, en venait à croire, que le jardin du Luxembourg, où elle jouait et l’École des mines où sa mère était née, étaient une sorte de maison de famille appartenant aux DeWitt-Morette !

L'École des Houches, objet d'études au CGS Mines Paris – PSL

Aujourd’hui, alors que Cécile DeWitt-Morette est décédée en 2017, le lien persiste toujours. Ainsi, pour ses travaux sur l’originalité des « sociabilités créatives » à l’œuvre au sein de l’École de physique des Houches, Chipten Valibhay, post-doctorant au CGS Mines Paris – PSL, a pu bénéficier de l’aide enthousiaste de Christiane DeWitt-Morette, qui a mis à son service tout son réseau de relations.

Le 1er décembre 2022, avant la présentation de ces travaux à l’Académie des sciences, c’est donc plus qu’une cérémonie, quasiment une réunion de famille qui a eu lieu en présence, notamment, de Mesdames Christiane DeWitt, Sarah Dewitt-Feldman et Rémi Magnier, fille, petite-fille et filleul de Cécile DeWitt-Morette, et Bérengère Dubrulle, directrice de l’École de physique des Houches, et de Messieurs Claude Ribbe, conseiller d’arrondissement délégué aux Universités, et Roger Ballian, membre de l’Académie des sciences. dans l’amphithéâtre Schlumberger, et devant la plaque inaugurée pour l’occasion avec discours, photos, rappels de souvenirs, larmes, rires et mise en valeur pour l’occasion des archives témoignant de ces destinées successives. Cette plaque en constitue désormais une manifestation tangible et le rappel d’une scientifique remarquable.

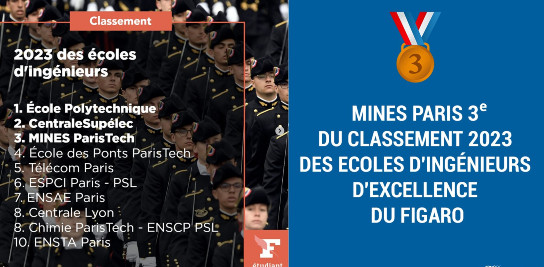

L’Ecole sur le podium avec Polytechnique et CentraleSupélec

Ecoles d'ingénieurs d'excellence

Ces 28 écoles d’ingénieurs accessibles après deux ans de classes préparatoires scientifiques (MPSI, PCSI, PTSI, MP2I et BPCST) ont été classées selon trois indicateurs :

- excellence académique (recherche, sélectivité)

- insertion professionnelle

- et rayonnement à l’international.

Mines Paris – PSL confirme sa 3e position, derrière Polytechnique et CentraleSupélec.

Avec ESPCI Paris à la 6e place et Chimie ParisTech à la 8e, trois écoles de PSL se retouvent ainsi dans le Top 10.

> En savoir + sur ce Classement des écoles d’ingénieurs 2023

[Le 13 décembre 2022] Dédicace nocturne au Musée

Éloïse Gaillou et Didier Nectoux sont les auteurs de ce bel ouvrage, publié aux éditions Gallimard / L’École des Arts Joailliers.

Poua saluer la sortie du livre Le Musée de Minéralogie de l'École des Mines de Paris, dans la collection Découvertes Gallimard, Mines Paris – PSL vous convie à une soirée dédicace (au tarif préférentiel de 14€), avec un accès gratuit au Musée pour cette occasion.

Cet ouvrage est une invitation au voyage à travers les temps géologiques et aussi dans l'histoire.

Lieu : Mines Paris – PSL, 60 boulevard Saint-Michel (18h- 20h30)

En savoir plus

En savoir plus

[Le 1 décembre 2022] Pose d’une plaque commémorative en l’honneur de Cécile DeWitt-Morette (1922-2017)

Cécile DeWitt-Morette, fondatrice de l'École de physique des Houches, est née le 21 décembre 1922 à l'École des mines de Paris.

Dans le cadre des commémorations nationales de l’année 2022, Mines Paris – PSL rend hommage à Cécile DeWitt-Morette, fondatrice de l’École de physique des Houches.

Cécile Morette, fille d'André Morette, ingénieur des mines et enseignant à l’École, est née au 60, boulevard Saint-Michel, dans le logement de fonction de son grand père maternel, lui-même secrétaire général de l’École des mines.

Le centenaire de sa naissance (le 21 décembre 1922) est inscrit au régistre des commémorations nationales de 2022 et Mines Paris – PSL est heureuse de saluer la mémoire de cette célèbre physicienne, fondatrice d'une école de renommée mondiale (qui a formé tous les Nobels de physique français et de nombreux étrangers).

Une plaque sera apposée sur la façade de l’École en son honneur.

Lieu : Mines Paris – PSL, 60, boulevard Saint-Michel – Paris (10h30).

Contact : Carole Grosz

- Par ailleurs, une cérémonie lui sera dédiée à l'Académie des Sciences, au cours de laquelle Armand Hatchuel et Chipten Valibhay présenteront leurs travaux sur l'École des Houches, en tant que "modèle de formation à la créativité scientifique".

[Le 24 novembre 2022] Les nouveaux modes de management et d’organisation

À l'occasion de la sortie de ce nouvel ouvrage de la chaire Futurs de l'Industrie et du travail, rencontre avec l'autrice Suzy Canivenc, à Mines Paris – PSL

Transformation numérique, contexte de grande incertitude, nouvelles attentes des salaries, bataille pour attirer les talents… tout pousse les entreprises à gagner en souplesse et réactivité. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à s’intéresser a de nouveaux modèles de management et d’organisation : lean durable, méthodes agiles, holacratie, entreprise libérée, organisation opale, entreprise a mission, etc.

Cet ouvrage, publié aux Presses des Mines, s’attache à décrire non seulement les pratiques réelles associées ces modèles, mais aussi les embuches et points de vigilance lors de leur déploiement. S’appuyant sur une vingtaine de cas, qui vont d’organisations autogérées a des divisions de grands groupes, Il offre ainsi aux entreprises des clés pour adapter ces formes organisationnelles a leurs spécificités.

- Rencontre avec Suzy Canivenc à Mines Paris (de 14h à 14h45)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) et possibilité de suivre en visio zoom, mais inscription obligatoire auprès de Barbara Toussaint